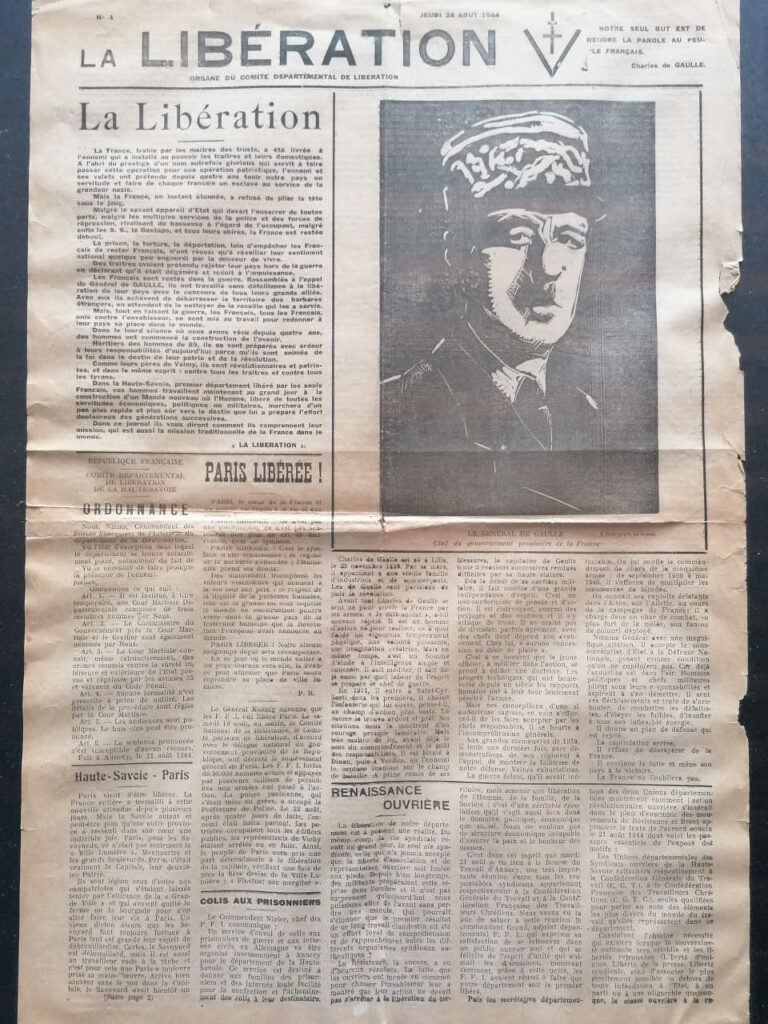

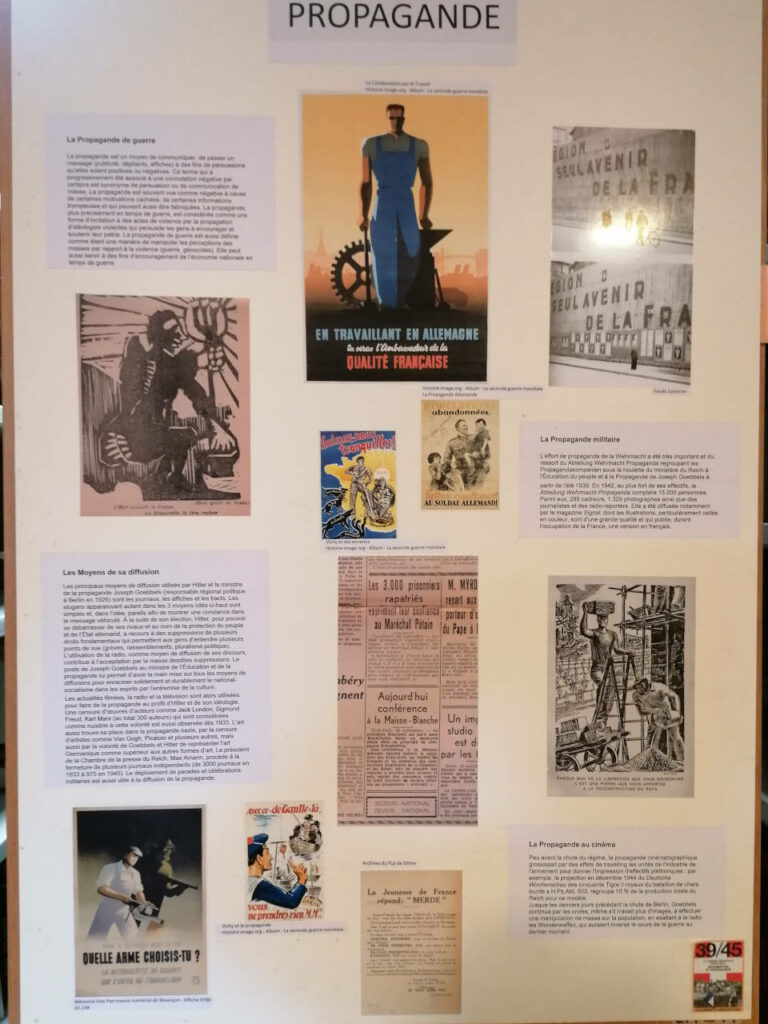

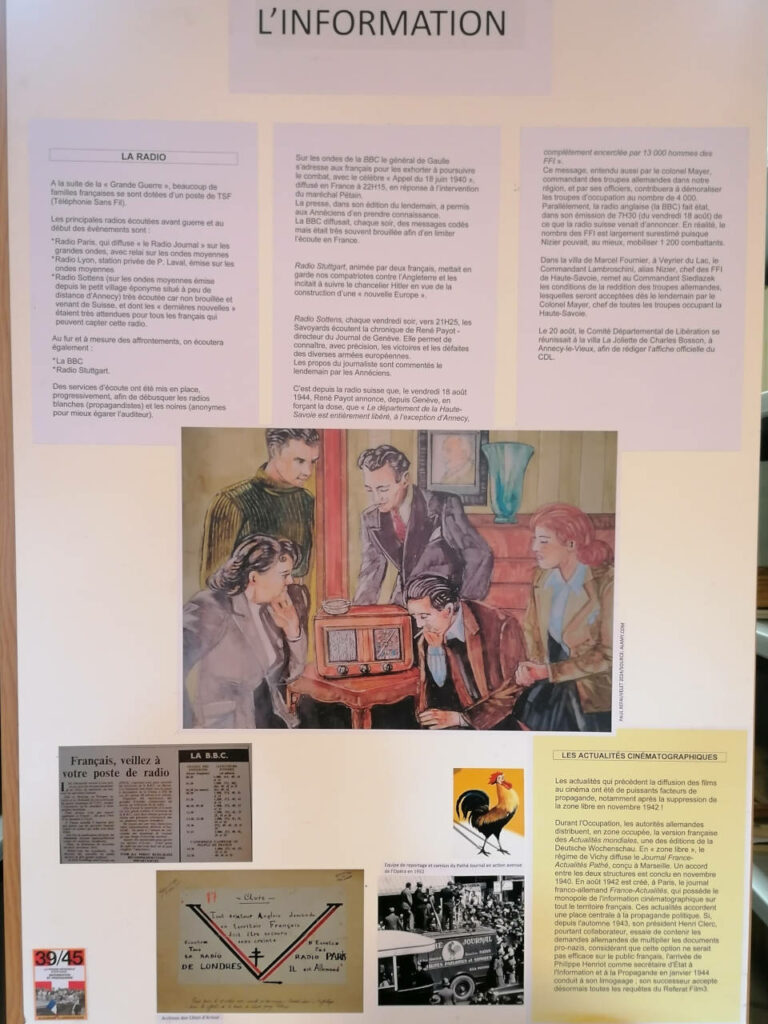

Exposition : 39/45, la presse régionale s’explique, information et propagande

Crée à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2024, cette exposition, restée visible jusqu’à fin mai à notre permanence, est maintenant terminée.

Crée à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2024, cette exposition, restée visible jusqu’à fin mai à notre permanence, est maintenant terminée.

Cette année, le 1er juin, nous sommes allés visiter le château de Virieu et le musée archéologique du lac de Paladru.

Forteresse médiévale édifiée au XIe siècle par le seigneur Wilfrid de Virieu, le château a été agrandi et remanié jusqu’au XVIIe siècle mais a su garder son allure de forteresse médiévale comme en témoignent son imposant donjon, ses tours et sa magnifique porte d’entrée cloutée.

Dans la cour d’honneur nous attend une batterie de canons offerte par Louis XIII. Notre guide, « concierge et homme à tout faire », qui dirige notre visite avec un humour apprécié de tous, nous fait découvrir la chapelle et une enfilade de très belles pièces richement meublées, comme la chambre du Roi Louis XIII et la cuisine avec sa cheminée monumentale.

Une pièce consacrée à la Seconde Guerre mondiale nous rappelle que le château servi de cache à munitions pour la résistance et abrita des familles juives vouées à l’extermination. Le marquis Xavier de Virieu et son épouse Marie-Françoise sont tous deux reconnus « Justes parmi les Nations ».

Enfin pour beaucoup, une heureuse découverte en la personne de Stéphanie de Virieu, peintre et sculpteur de talent (1785-1873). En avance sur son temps sur le rôle des femmes, portraitiste et peintre de la vie quotidienne, son œuvre constitue un reportage vivant sur son époque.

Son chevalet est toujours installé dans un coin du salon.

Une halte-déjeuner à l’Hôtel des bains de Chavarines où un délicieux repas nous fut servi dans une ambiance sympathique avec un personnel « aux petits soins ».

L’après-midi consacrée au musée du lac de Paladru avec son architecture qui évoque une embarcation rappelant la pirogue médiévale retrouvée sous les eaux du lac et sa scénographie qui invite à la découverte des 600 objets de différentes époques retrouvés dans ses eaux et ses maquettes de reconstitutions de l’habitat des populations successives occupant les rives du lac.

Les meilleures choses ayant une fin, il fallut bien reprendre notre car et rentrer à Annecy après une journée agréable, dense et enrichissante.

Le comité, après avoir constaté l’absence d’une équipe de bénévoles pour assurer le concours de poésie, s’est résolu à mettre fin à ce concours.

Toutefois, le comité a décidé de réserver un espace poésie de quelques pages dans La Revue savoisienne.

La sortie annuelle de l’Académie a été consacrée dans le département de l’Ain à la visite de l’Abbaye d’Ambronay et à la fabrique des soieries Bonnet.

Village situé près d’Ambérieux en Buget, Ambronay s’est construit autour de son abbaye fondée en 880 sous Charlemagne.

Cette abbaye de style gothique, fondée sous la règle de saint Benoît, souveraine de caractère est restée plusieurs siècles indépendante avant de se placer sous la protection des comtes de Savoie.

L’abbaye a connu une histoire mouvementée, il en reste aujourd’hui une ambiance de caractère où on aime se retirer entouré par les vieilles pierres, admirant les perspectives et entendant résonner sous les voûtes les instruments qui s’accordent.

Ambronay est internationalement reconnu par les amateurs de musique baroque qui se réunissent ici depuis 1989 à l’occasion de son festival en septembre. Sont proposés également des Master Class, des conférences, des ateliers et des séances d’écoute pour que le public le moins averti puisse découvrir cet univers particulier.

C’est à Jujurieux, au restaurant le Pressoir, que se déroula dans une ambiance sympathique le déjeuner apprécié de tous.

Nous reprenons la route en direction de la fabrique de la soierie Bonnet.

Claude-Joseph Bonnet crée en 1810 sa fabrique à Lyon, quartier des Terreaux, puis en 1835 il développe son entreprise dans son village natal, Jujurieux.

Les soieries Bonnet emploieront jusqu’à 1200 personnes, essentiellement des femmes et des jeunes filles et compteront 900 métiers à tisser.

Cette entreprise demeure très active mais dès 1960 elle est en concurrence avec les fabricants de tissus synthétiques. Après plusieurs vagues de licenciements l’entreprise ferme en 2001.

Le Conseil départemental décide de sauvegarder le site et de le transformer en un musée dédié à ce patrimoine exceptionnel.

Depuis 2003 les bâtiments sont protégés au titre des monuments historiques.

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Académie Florimontane propose une petite exposition sur dix femmes qui ont marqué la vie de notre Académie.

Écrivaines, poètes, sculptrices, peintres, archéologue, ou riche donatrice, le visiteur pourra découvrir sur un ensemble de panneaux les parcours de Georgette Chevallier, Marie-Thérèse Hermann, Suzanne Ratié, Marie-Elisabeth Rabut, Anne-Marie Monnet, Charlotte Besnard, Mary Wallace Shillito, Marie Biennier, Madeleine Molinier et Yvonne Dagand.

La première femme entre à l’Académie en 1862, la première Annécienne Anne-Marie Monnet en 1889 et aujourd’hui les femmes représentent 40% des membres.

Exposition terminée.

Situé à Lovagny, le château médiéval de Montrottier est un monument familier à tous les Savoyards. Ici chaque visiteur a pu rêver devant son donjon, son logis des chevaliers, sa tour des religieuses, ses merveilleuses collections.

Aujourd’hui, Montrottier a besoin de tous pour sauver son patrimoine exceptionnel et unique dans la région. En effet de gros travaux des façades Nord-Ouest et Nord-Est sont impératifs dans les années à venir.

L’Académie florimontane qui préside aux destinées du château depuis un peu plus de 100 ans ne peut faire face seule à ces très coûteux travaux, malgré les aides de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil régional et du Conseil départemental.

Aussi, l’Académie florimontane vous invite, par votre souscription, à devenir, vous aussi, mécène de Montrottier et elle vous en remercie par avance.

Lors du Comité d’orientation de l’Office du Tourisme d’Annecy en date du 22 novembre, la Directrice du château de Montrottier s’est vue remettre un trophée dans le cadre des initiatives remarquables pour les animations famille et enfants. L’on peut retenir parmi ces initiatives celle de la Nuit des Châteaux qui a attiré un grand nombre de visiteurs.

Exposition terminée.

Pour les Journées du patrimoine, une exposition sur l’Eglise Saint François a été réalisée. Elle a attiré un grand nombre de visiteurs et est encore visible au siège de l’Académie.

ISMH 1952

L’église Saint-François, autrefois Saint-Joseph, aujourd’hui dite église des Italiens, a connu au fil de son histoire bien des vicissitudes (vice de construction, accident météorologique, Révolution française à partir de 1792 et ses suites classiques). Elle a bénéficié, dans les années 1888 puis au début du XXIe siècle de deux importantes campagnes de restauration qui ont permis de lui redonner un aspect extérieur proche de celui qu’elle présentait avant la Révolution. Complétées par une campagne de 2003, elles ont rétabli un décor intérieur, certes dépourvu du faste baroque d’origine, mais riche d’évocations des deux fondateurs de l’Ordre de la Visitation et, somme toute, pas très éloigné de l’esprit de rigueur qui caractérise cet ordre.

La 1ère campagne de restauration a visé à débarrasser l’édifice des multiples constructions adventices qui s’y étaient accolées au fil du temps et au gré des occupations diverses subies par l’église tour à tour caserne, fabrique d’indiennes, commerces divers, locaux d’habitation et à détruire les cloisonnements et planchers qui divisaient la nef sur 3 étages…

Comme fréquemment, ces utilisations intempestives et profanes ont, en réalité, en lui conservant une fonction fût-elle bien étrangère à sa vocation première, sauvé le bâtiment promis à la démolition en vertu de plans d’alignement établis dans la seconde moitié du XIXe siècle. Cette campagne s’est attachée également à rétablir la façade d’origine en supprimant les multiples ouvertures qui la défiguraient. On peut noter que subsiste cependant sur la partie gauche une porte d’origine ( ?) qui donne, comme au XIXe siècle, accès à un hôtel …

Il faut tout d’abord souligner qu’il s’agit d’une église conventuelle et non paroissiale, donc étroitement liée aux bâtiments abritant la congrégation. Eglise modeste dans ses proportions, elle n’en est pas moins élégante et participe très largement à la beauté du site urbain exceptionnel dans lequel elle s’insère.

C’est tout d’abord la façade qui attire le regard, réplique simplifiée de l’église du collège de Chambéry et cousine dans son ordonnancement plus que dans son décor de la somptueuse Visitation d’Avignon (1631-1638), elle est typique du style de la Contre-réforme. Sous le fronton triangulaire qui la couronne, elle comporte une grande fenêtre, surmontée d’une vaste coquille et d’un petit fronton courbe. Cette partie haute, cantonnée de grands pilastres toscans, se raccorde à l’étage inférieur par deux grandes volutes auxquelles s’ajoutent, de part et d’autre deux petits pilastres surmontés d’une boule.

La partie inférieure de la façade est divisée en trois compartiments par des pilastres d’ordre toscan. La porte centrale, précédée d’un perron auquel on accède par une volée d’escaliers, est surmontée d’un fronton percé d’une niche encadrée symétriquement de percements au rez-de-chaussée et sous l’entablement entre lesquels se trouvent des niches étroites qui devaient accueillir des statues aujourd’hui disparues.

L’élégance de cette façade se retrouve sur les murs de la nef elle-même, (seul le mur sud-est est visible) avec une élévation à deux niveaux, en dégradé, les contreforts saillants se terminant aussi par une boule. Au premier plan, l’ancienne sacristie couverte en terrasse, bordée d’une balustrade due à la restauration de la fin du XIXe siècle crée un étagement supplémentaire mais qui ne nuit pas à l’harmonie classique de l’ensemble.

Une partie des bâtiments conventuels subsiste, dont le local occupé par l’Académie qui devait abriter l’infirmerie des visitandines.

L’église était dotée d’un clocher conçu en 1687, détruit à la Révolution (comme d’ailleurs l’ensemble des clochers des églises savoyardes) ou lors l’incendie de 1768 ??? Un dessin aquarellé du clocher est présenté. On ne peut qu’être frappé par sa forme en « bulbe » si caractéristique des clochers savoyards.

L’intérieur de l’église, d’une grande sobriété, présente une nef unique, voûtée d’arêtes, précédée d’une tribune qui supporte aujourd’hui le buffet d’orgue, flanquée de bas-côtés abritant des chapelles dans chacune des trois travées. C’est le seul édifice de l’ordre à posséder des collatéraux, marque de sa qualité d’église de pèlerinage. A la clé des arcades de la troisième travée ont été installés (au XIXe ?) de grands ornements en stuc: au nord, armoiries de la duchesse de Montmorency, proche de Jeanne de Chantal, et qui, devenue veuve, se retira à la Visitation de Moulins en 1634. C’est elle qui fit rapatrier de Moulins à Annecy la dépouille mortelle de Jeanne de Chantal, décédée à Moulins en 1641. Cet ornement surplombe l’arcade qui donne accès à la chapelle où se trouve la dalle recouvrant le tombeau dans lequel le corps de Jeanne de Chantal fut déposé entre 1648 et 1751.

Au sud, à la voûte de l’arcade de la chapelle où se trouve le tombeau où le corps de François de Sales fut déposé de 1648 à 1662 ce sont les armoiries de Michel Particelli d’Emery, -surintendant des finances de Louis XIII puis de Louis XIV- qui finança une partie des travaux de la chapelle en remerciement de la guérison miraculeuse de son fils. La nef débouche sur le chœur, d’une seule travée, mais d’un volume important, fermé par un chevet plat. On observe de part et d’autre du chœur, en hauteur, des petites ouvertures grillagées, aujourd’hui murées, qui permettaient aux religieuses qui ne se trouvaient pas dans la clôture mais notamment à l’infirmerie, c’est-à-dire ici même, de suivre les offices. De même, la grille de la clôture demeure visible.

La lumière pénètre abondamment dans l’édifice par de vastes fenêtres hautes dont on ne retrouve le modèle qu’à l’église de Thônes.

Si les campagnes successives de restauration ont permis de redonner à l’église un aspect architectural somme toute assez proche de l’état d’origine, il n’en va pas de même pour le décor intérieur. On sait que cette église qui était aussi un lieu de pèlerinage puisque les sépultures des deux fondateurs de l’ordre de la Visitation s’y trouvaient depuis 1648 et y sont restées jusqu’en 1662 en ce qui concerne François de Sales et 1751 pour Jeanne de Chantal, était dotée d’un décor extrêmement riche : retables, fresques, sculptures, tableaux etc. La création de l’ordre de l a Visitation s’insère dans le vaste mouvement de la Contre-réforme.

Seul vestige du décor d’origine, la très belle statue XVIIIe de sainte Jeanne de Chantal installée dans la chapelle sainte Marie-Madeleine.

Le retable du maître-autel est une réplique réalisée en 1889 du retable d’origine, sculpté en 1660 par le Huchier annécien Louis Merle, détruit à la Révolution. Saint Augustin dont la règle monastique régit l’ordre depuis 1616-1618, à gauche et Saint François de Sales, cofondateur de l’ordre, à droite y figurent en bonne place.